История (с географией)

Сорок четыре человека собрались в маленьком домике. Они расселись по всем поверхностям в столовой и еще немного свисали с лестницы. Хозяйка — пожилая женщина, одна растившая 19-летнего сына с расстройством аутистического спектра — растерянно смотрела на гостей в поисках поддержки. Растерянно, потому что эта толпа пришла сюда по инициативе… ее психотерапевта.

“Я попытался начать разговор, зачем мы здесь сегодня собрались, и как расширенная сеть может помочь матери и ее сыну. Мои амбиции толкали меня на роль лидера… спасла только психотерапевтическая закалка: я стал возвращать группе ее собственные реплики и вопросы. Группа заняла активную позицию и стала сама решать, какие темы требуют обсуждения”.

Так в 1964 г. началась первая в истории сетевая встреча, инициированная Россом Спеком (Ross V. Speck). Незадолго до этого Росс Спек познакомился с Ирвингом Гоффманом. Терапевт поделился с социологом своими идеями о значимости социального окружения для поддержки людей, больных шизофренией, а тот дал ему книгу “Семья и социальная сеть” Элизабетт Ботт (“Family and Social Network”, Elizabeth Bott). Ботт подробно исследовала социальные сети 20 обычных лондонских семей, и ее скрупулезный труд стал для Спека “недостающим звеном между нуклеарной семьей и обществом”.

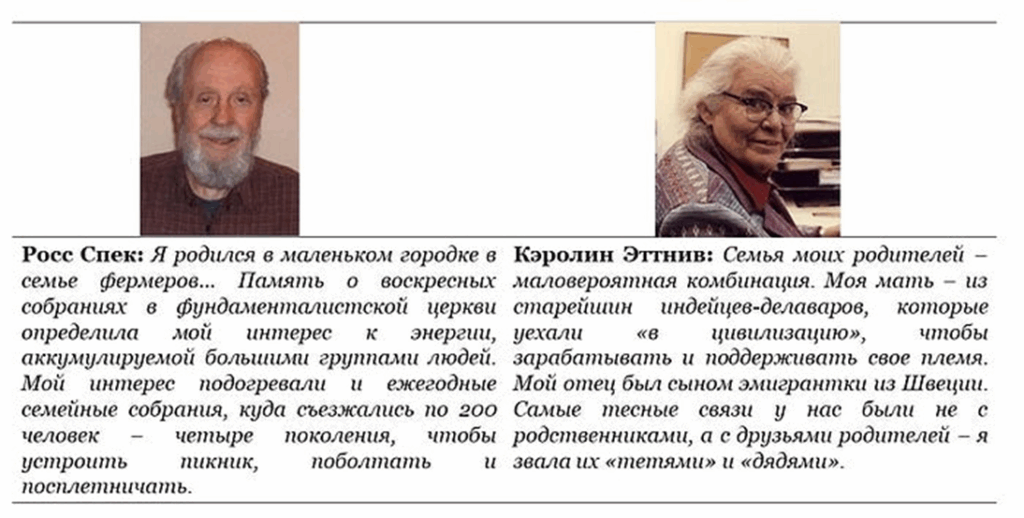

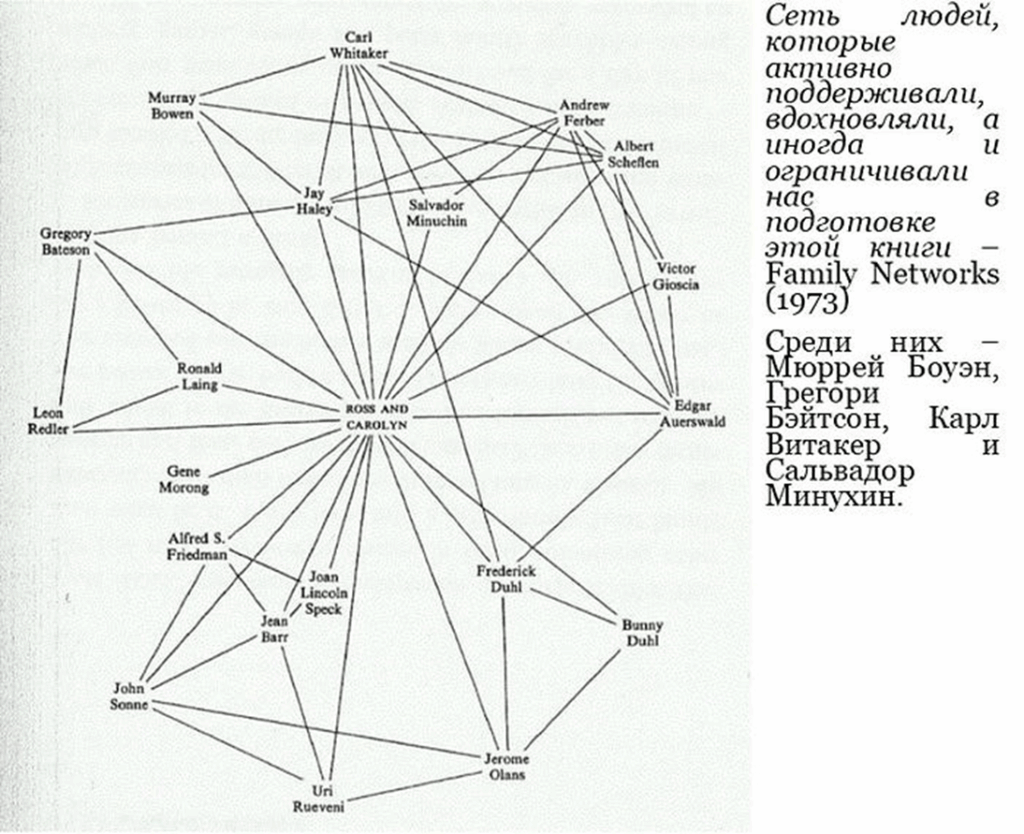

В 1970 г. Сальвадор Минухин пригласил Росса Спека, чтобы он научил сетевой терапии его команду. Там Спек встретил Кэролин Эттнив (Carolin Atteneave), антрополога и дочь старейшины индейского племени. Они стали ко-терапевтами, и Кэролин познакомила напарника с племенными ритуалами, шаманскими практиками и с пейотом (так в воспоминаниях, да). Их модель работы окончательно отошла от медицинской, и стала примерно той сетевой терапией (network therapy), которую мы знаем сегодня.

Подход распространился по США, проник в Канаду и в Европу — Нидерланды, Италию, Скандинавские страны. Но что-то пошло — нельзя сказать “не так”… но я готова спорить, что 99% читателей статьи слышали про Минухина или Боуэна, а про Спека и Эттнив слышат впервые. (Почему? Общепринятого объяснения нет). А вот в Скандинавии сетевая терапия стала расти и развиваться, охотно принимая новые идеи — из социального конструкционизма, салютогенного подхода, ориентированной на решение краткосрочной терапии.

Большое влияние на сетевую терапию оказала системно-экологическая теория Ури (Юрия) Бронфенбреннера — американского гражданина, рожденного в революционной Москве, автора книги “Два мира, два детства” про воспитание в США и в СССР. Благодаря его концепции мезосистемы была сформулирована идея, что эффективность сети контактов можно повышать, связывая между собой людей из разных систем — бабушку и учительницу, друзей и родителей подростка…

В 1980-ые норвежский семейный терапевт Том Андерсен решил, что привычная командная работа терапевтов в миланском подходе его не устраивает. Ему хотелось, чтобы команда “за стеклом” говорила не с терапевтом про работу с клиентами, а комментировала при клиентах и для клиентов. Так появились рефлексивные команды. Они стали самостоятельной практикой (а из ее осмысления и критики Майклом Уайтом родилась нарративная работа с внешними свидетелями). А еще — очень удачно вошли в практику сетевых встреч.

Рефлексивные команды вдохновили финского терапевта Якко Сейккулу на новую модификацию сетевых встреч — “Открытый диалог” — для экстренного вмешательства при острых психотических эпизодах. “Голоса в голове” тоже учитываются. Разные аспекты “Открытого диалога” активно исследуются, и этот тип сетевых встреч доказал свою эффективность по достаточно жестким стандартам. Надо сказать — уже приближаясь к России — что у Сейккулы был еще один источник вдохновения: работы Л.С. Выготского и М.М. Бахтина.

Неудивительно, что в 1997 г. “Открытый диалог” был принесен в близлежащий российский регион — Архангельскую область. А в начале 2000-ых шведы Гуннар Фостерберг и Юхан Клефбек привезли в Россию сетевую терапию в целом. Новый адрес: Москва, СРЦ “Отрадное”. Отсюда метод работы с сетью социальных контактов — уже без “терапии” в названии — стал транслироваться по нашим просторам. Сейчас в Алтайском крае сетевые встречи встраиваются в региональные регламенты и алгоритмы взаимодействия по сопровождению семей.

А чем закончилась первая сетевая встреча? Ее “главный герой” — юноша с аутизмом — при помощи окружения смог начать самостоятельную жизнь, научился водить машину в итоге стал таксистом. А схемы всех улиц и транспортных развязок в городе он и так с детства знал наизусть. Это была его личная странность, которая в новом, разделяемом со всеми контексте стала профессиональной “изюминкой”.

Метод работы с сетью социальных контактов

Метод работы с сетью социальных контактов позволяет изучить, мобилизовать и восстановить социальное окружение ребенка и семьи, оказавшихся в трудной ситуации, используя внутренний потенциал самой семьи.

Первый шаг на пути мобилизации сети социальных контактов — ее исследование при помощи специальных карт. Карта социальных контактов помогает отобразить значимых людей из “естественных” (семья, родственники, друзья и соседи) и “профессиональных” (работа/школа, социальные службы) систем, качество и вектор отношений с ними. Даже первые шаги на карте уже помогают преодолеть установку «ни от кого нет помощи». (Правда, так бывает, что ни от кого нет помощи — но кто запрещает планировать расширение своей сети в предпочитаемом направлении?).

Следующий шаг — это привлечение отмеченных на карте людей и мобилизация всей сети на улучшение ситуации в интересах ребенка и семьи. Иногда на этапе мобилизации значимых людей, вовлечения их в достижение общих целей, можно остановиться. Иногда — нужно собрать сетевую встречу. Перед встречей надо согласовать с клиентом состав участников встречи и поработать над тем, чтобы они пришли.

Полномасштабные сетевые встречи объединяют все заинтересованные стороны и проводится специально обученной сетевой командой. Сетевая команда может ставить встречу “на паузу” и обращаться за обратной связью к рефлексивной группе — сформированной из участников встречи или заранее приглашенной. Потом команда помогает выстроить сопровождение семьи после встречи, чтобы принятые решения воплотились в жизнь.

Дети тоже участвуют во встречах и, конечно, могут высказываться. Для детей создаются специальные условия (поддерживающее лицо, физический комфорт — комната для игр, карандаши и бумага…), но не специальная реальность, “стерилизованная” от “взрослых” тем. Подростки еще и друзей могут приглашать. Но ведущие — как ответственные взрослые — следят за безопасностью детей, например, заранее приглашая поддерживающую фигуру.

Использование метода влияет на тех, кто им пользуется. Специалист начинает видеть все в “сетевой перспективе” (и это не такая уж плохая профдеформация). Сетевые встречи помогают налаживать межведомственное взаимодействие и развивать собственные профессиональные сети. Если вы раньше избегали некоторых коллег (“они все такие суровые в этой опеке”), то в сетевой “игре”, это уже не получится. Получится выяснить, почему они суровые, и лучше их понять.

Метод работы с сетью социальных контактов может быть полезен любым клиентам, которой важно преодолеть социальную изоляцию и привлечь ресурсы неформальной поддержки. Не только семьям группы риска, но потребителям наркотиков, людям с инвалидностью, приемным семьям. А хорошо бы выйти за пределы социальной защиты. Люди переезжают на другой континент, ждут первенца или запускают стартапы — в этот момент хочется чувствовать себя, как за каменной стеной. А еще лучше — в полете, если точно знаешь, что тебя страхует гибкая поддерживающая сеть.